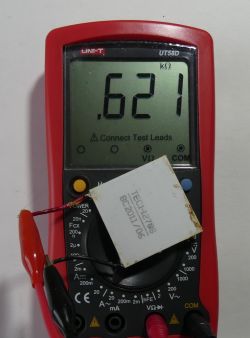

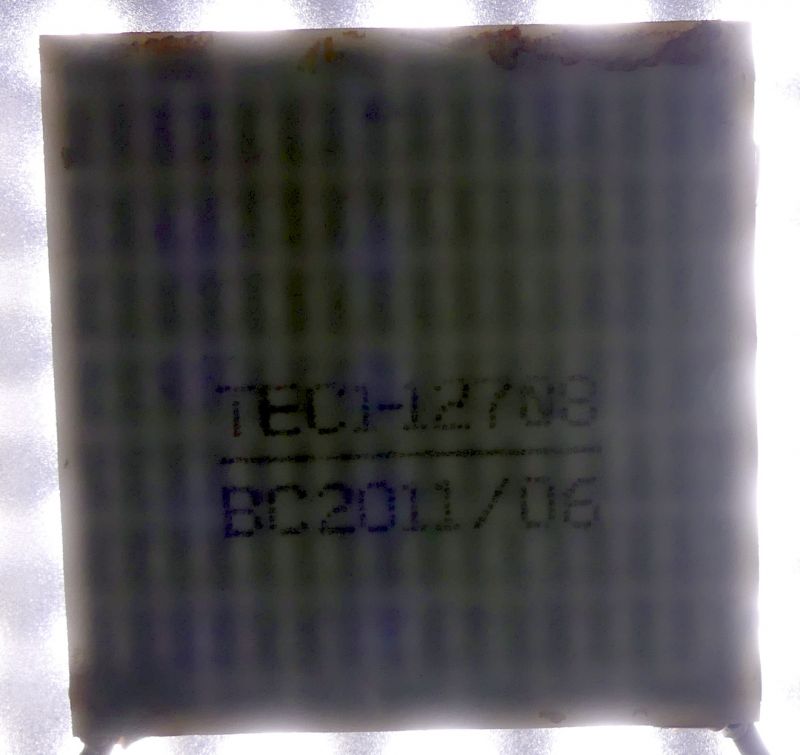

Ich habe kaum Kontakt zu Peltier-Elements und bin zum ersten Mal auf einen elektrischen Defekt eines solchen Elements gestoßen. Ich sah mechanische Schäden und am häufigsten Schäden an den Steuerungen (Konvertern/Netzteilen), die mit den Peltier-Elementen zusammenarbeiteten. Anfangs dachte ich, dass der Wandler beschädigt sei, aber die Ausgangsspannung stimmte und statt des Betriebsstroms von mehreren Ampere flossen Reste im zweistelligen Milliamperebereich durch das Peltier-Element.

Ich dachte, dass solche Kühlelemente ohne bewegliche Teile unzerstörbar seien, bin aber auf elektrische Schäden gestoßen. Ich vermute, dass Wasser eingedrungen ist oder dass es sich um einen Herstellungsfehler handelt. Aber Ich weiß nicht Dies führt neben mechanischen Einwirkungen am häufigsten zu Schäden an solchen Peltier-Elementen.

Haben Sie solche Schäden am Peltier-Elements festgestellt?

Wie hoch ist die übliche Betriebsdauer solcher Peltier-Elemente und was ist die häufigste Ursache für Ausfälle der Peltier-Elemente?

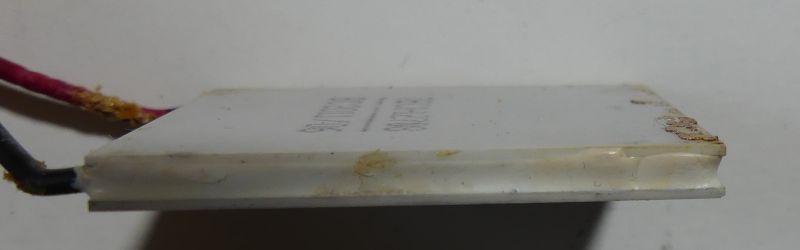

Anschlüsse im Inneren des Peltier-Elements sind sichtbar, wenn es einer starken Lichtquelle ausgesetzt wird.

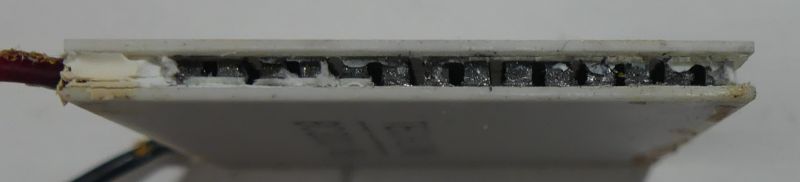

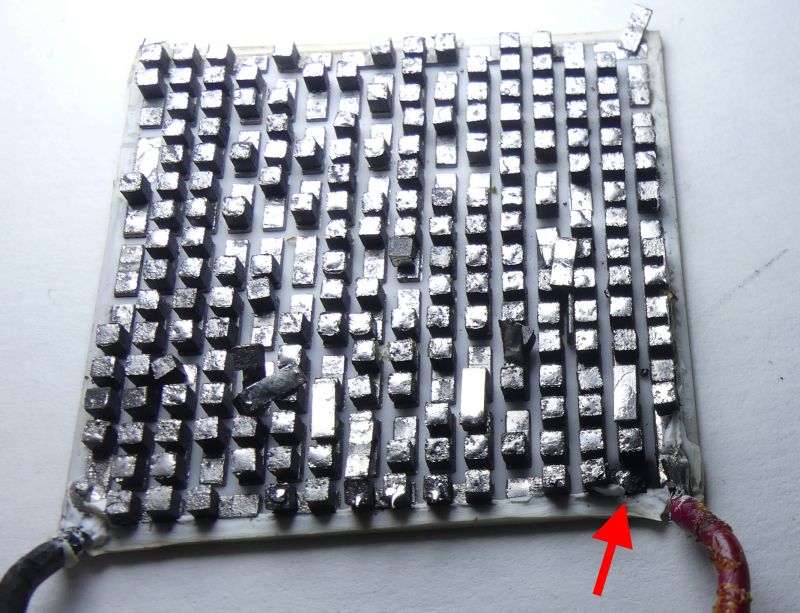

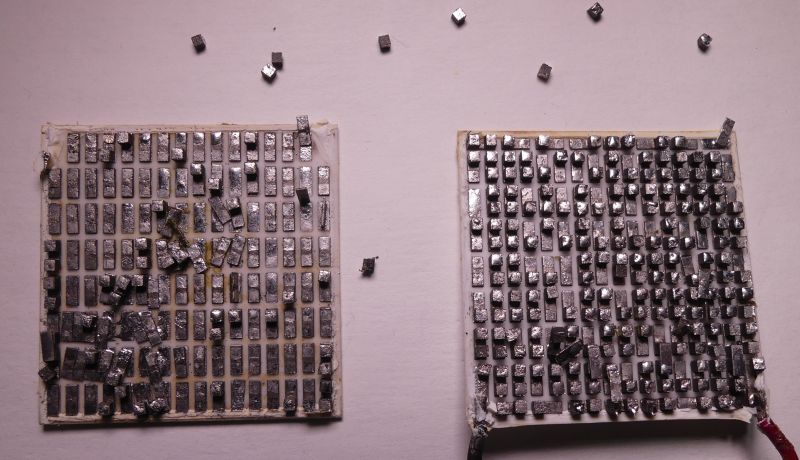

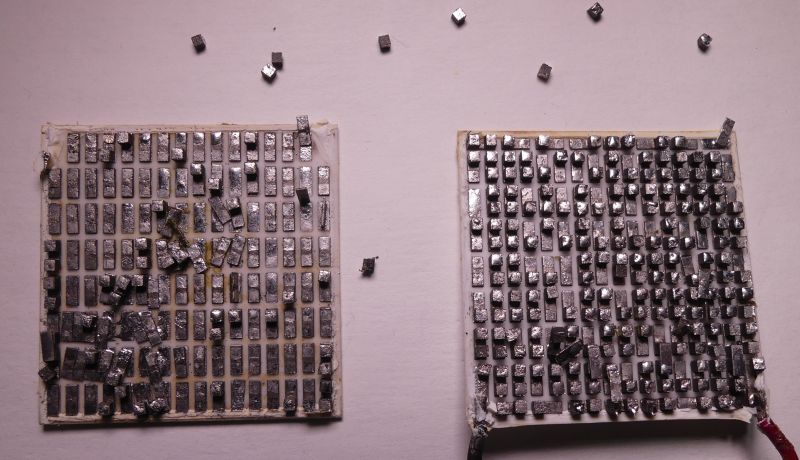

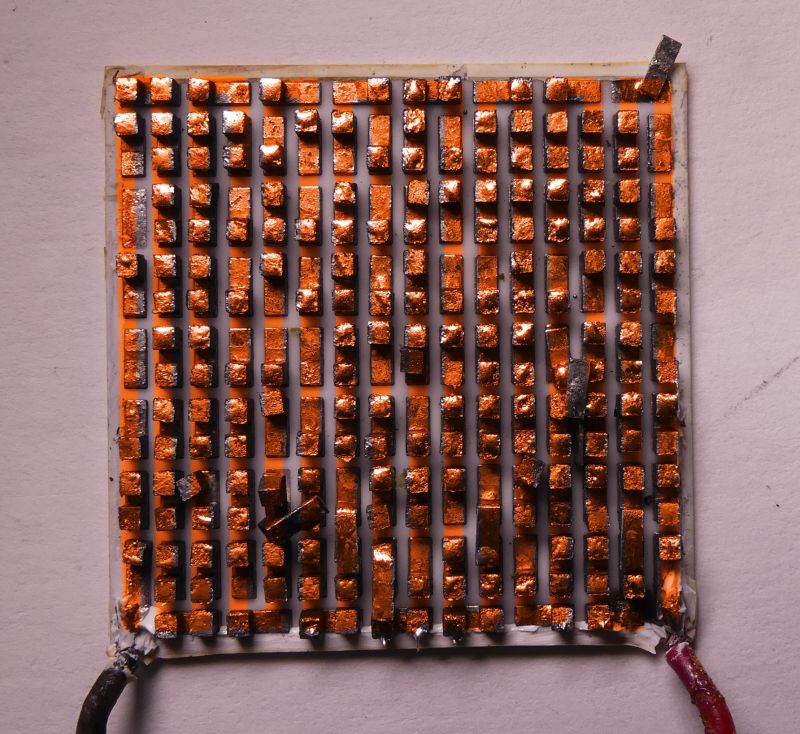

Das Peltier-Element ist beschädigt, also versuchen wir, einen Blick in das Innere zu werfen, indem wir die Anschlüsse destruktiv entlöten.

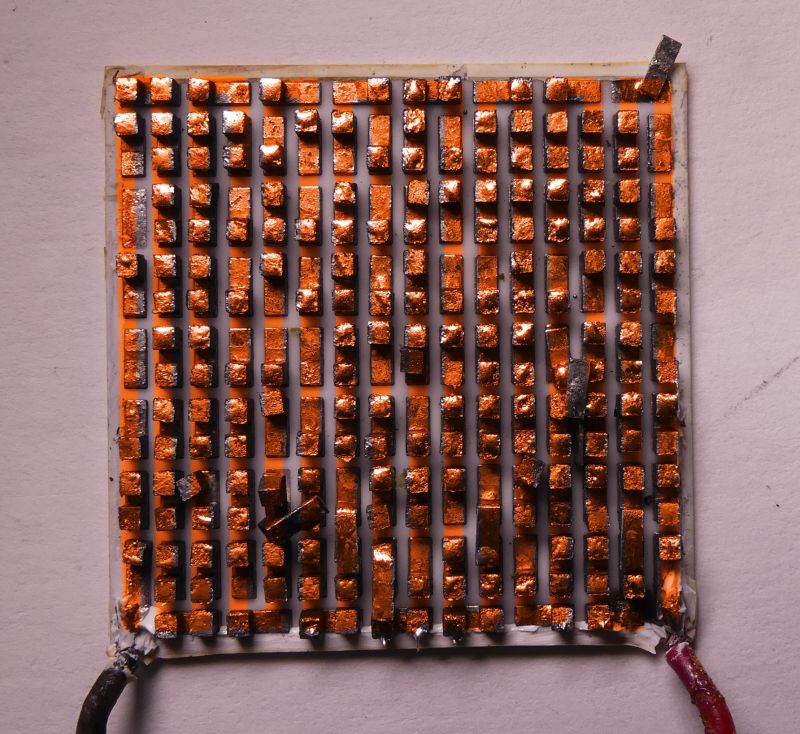

Die Verbindungen der Wärmeübertragungselemente in Reihen sind im unten dargestellten Pfad angeordnet.

Ich dachte, dass solche Kühlelemente ohne bewegliche Teile unzerstörbar seien, bin aber auf elektrische Schäden gestoßen. Ich vermute, dass Wasser eingedrungen ist oder dass es sich um einen Herstellungsfehler handelt. Aber Ich weiß nicht Dies führt neben mechanischen Einwirkungen am häufigsten zu Schäden an solchen Peltier-Elementen.

Haben Sie solche Schäden am Peltier-Elements festgestellt?

Wie hoch ist die übliche Betriebsdauer solcher Peltier-Elemente und was ist die häufigste Ursache für Ausfälle der Peltier-Elemente?

Cool? DIY-Rangliste